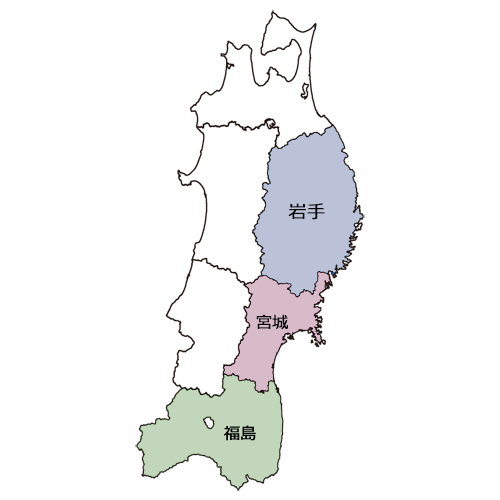

※県名をクリックすると、今回復興応援企画で紹介している各県の交流先メーカー・団体の詳細が見れます。

※県名をクリックすると、今回復興応援企画で紹介している各県の交流先メーカー・団体の詳細が見れます。

【岩手県】

重茂漁業協同組合 あすなろホーム (株)バンザイ・ファクトリー

【宮城県】

(株)シーフーズあかま (株)髙橋徳治商店 (株)サンスイ 長栄水産(株)

(株)ヤマホンベイフーズ (株)まるたか水産 (一社)コミュニティスペースうみねこ

(株)WATALIS エンド―すずり館

【福島県】

(一社)葛力創造舎 NPO法人昭和横丁 友誼団体きらら会 NPO花見山を守る会

NPO法人シャローム あぶくま食品(株)

◆今、目の前で困っている人を助けたい

グリーンコープは、震災から3日後の3月14日に大型トラックに支援物資を積み、九州から東北へ向けて出発しました。

行先の定まらないまま、かろうじて通れる道路を走行し、現地で情報収集や支援活動をしながら同時に、NPO法人ホームレス支援全国ネットワークと連携し、炊き出しや物資支援を行いました。

そうして辿り着いたのが、山形県米沢市でした。その後宮城、岩手に着き、想像を絶する津波被害のようすに言葉を失いました。

現地で出会う人々に聞き取りを行い、そのとき必要なもの、足りないものを届けていきました。

最前線で支援にあたった職員は「目の前で困っている人たちを、ただひたすら助ける支援をしていった」と振り返ります。

2011年3月~2012年2月までの間に、10トントラック、共同配送車合わせて約150便のトラックが組合員や取引先から寄付された水、毛布、食料などの救援物資を載せて運びました。

◆グリーンコープの“思いとパワー”を被災地に

100名を超えるグリーンコープ職員や福祉ワーカーズなどが、瓦礫撤去、水産メーカーの機械清掃、救援食料・衣料品の配布、介護現場の支援などを行いました。

この活動の積み重ねが、共生地域創造財団の設立につながっていきます。(共生地域創造財団の現在の活動)

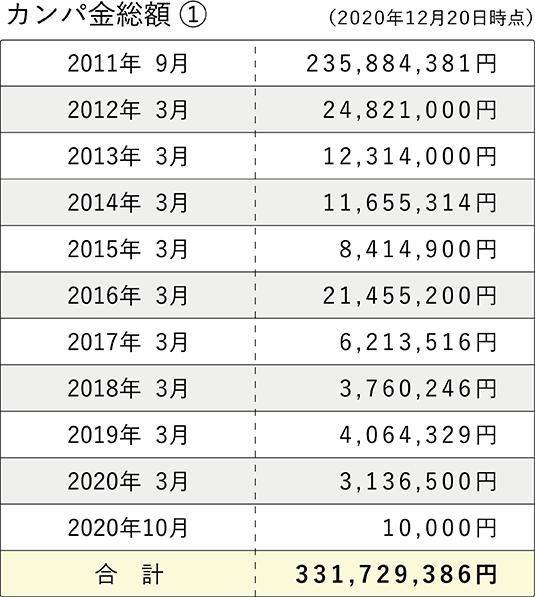

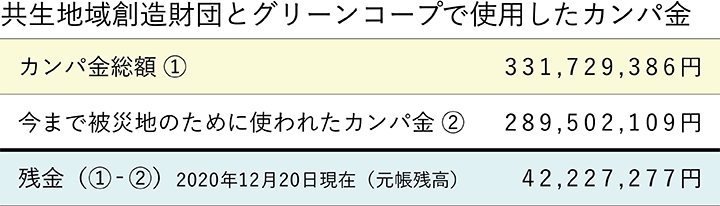

これまでに組合員から集まった3億3,172万9,386円ものカンパ金(2020年12月20日時点)は、共生地域創造財団へ1億9,300万円、グリーンコープ独自の支援として9,650万2,109円が被災地のために使われました。

グリーンコープはこれまで西日本を中心に活動してきましたが、この10年で東日本の様々な人々やメーカーとの新たなご縁が生まれました。

組合員も何度も被災地を訪れ交流し、人と人とのつながりはさらに強くなっています。

グリーンコープは、「被災地だけが被災したのではなく、私たちみんなが被災したのであり、自分たちの出来る支援を精一杯に行っていく」。

また、「復興には10年以上の時間を要すると考え、息の長い支援を継続していく」という方針で取り組んできました。

新型コロナウイルスの出現や自然災害・気候変化の影響は、被災地にも大きく影を落としています。

復興の現状をともに考え、ともに明るい未来につながるような支援を目指して、グリーンコープはこれからも被災地の人々に寄り添った支援活動を続けていきます。

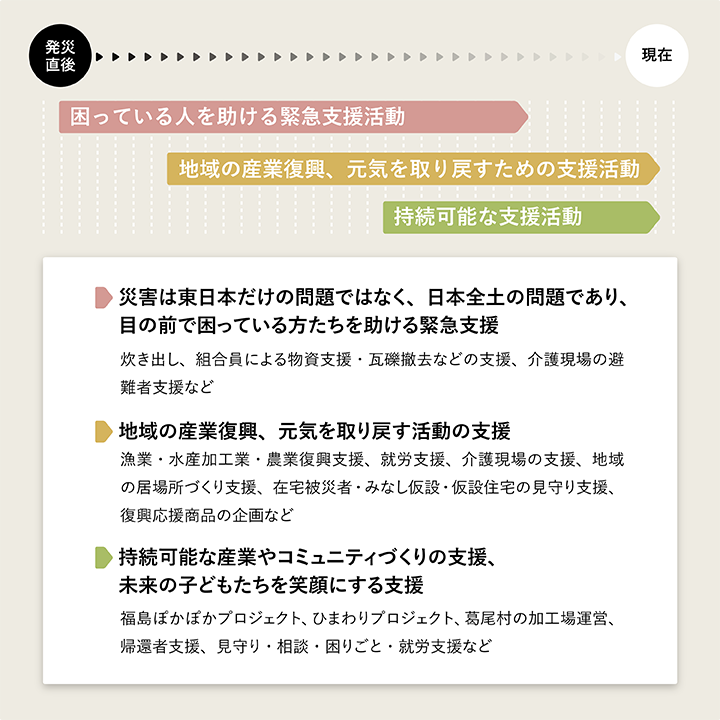

◆東日本大震災におけるグリーンコープの災害支援の移り変わり

◆2011年3月末の石巻。

連日、テレビのニュースなどで、三陸沿岸部などの甚大な津波被害のようすが報道されていました。

「困っている人々がたくさんいるのでは」と、沿岸の地域全てを支援物資を車に積んで回りました。

瓦礫の隙間にできた道を抜け、気づけば牡鹿半島へと向かっていました。

牡鹿半島には、小さな漁村集落が点在しており、支援が行き届きにくいようすでした。

中でも折浜(おりのはま)・蛤浜(はまぐりはま)はもっとも小さな漁村です。

瓦礫を踏み分け、集落の集会所へ物資を届けた際迎えてくださったのが、蛤浜で牡蠣の養殖を営まれていた亀山夫妻でした。

桟橋どころか港一体が地盤沈下し、家は崩壊し、船は流されていました。

それでも、「他のところはもっと大変だから」と言われるだけでそれ以上はおっしゃいません。

そんな亀山夫妻が頬に涙を伝わせながら見せてくれたのは、グリーンコープからの支援物資の中に入っていた一枚の絵手紙でした。

『生きていれば きっと笑える時がくる』

「私たちは、今回の津波ですべてを失いました。でも、今日はこれで生かされているんです。」

想像を絶する極限の体験を経たあとで、人ができることは何があるのでしょうか。

この絵手紙の意味を考えること、それがグリーンコープにとっての震災支援のあり方を考えるきっかけとなりました。

◆支援される側の気持ちに寄り添って

亀山夫妻と出会い、支援を始めて数ヵ月が経過したある日、亀山さんから支援のお断りの申し出がありました。

「ありがたかったけど、このままいただき続けるのは重い。何のお返しもできないのが辛い」と。

この言葉を受けて、あるべき支援とは何か悩んだ末、ある提案をしました。

「助けたり、助けられたり」のお互い様の関係をつくること。

持続可能な産業をつくり、未来につなげること。

当時宮城には震災の影響もあり、生活に困窮し、仕事を必要としている若者が多く存在していました。

そこで提案したのは、漁業の現場とその若者たちを結び、折浜・蛤浜で「生活困窮者の若者の就労訓練を受け入れてもらう」 ことでした。これにより「支援される側から支援する側へ」となり、お互い様の関係が作られます。持続可能な産業が生まれ、未来につなげることができるのではと、亀山夫妻も共感され、その実現へと向かいました。

このようにして「笑える牡蠣」は、誕生しました。

組合員による商品の利用が、漁業支援を通して、生活困窮の若者支援へとつながり、持続可能な社会の仕組みづくりにつながります。亀山夫妻との交流を通して、 “みんなが元気になる災害支援のあり方”を、グリーンコープは学び、実行していきました。

亀山さんご家族(2021年2月 牡蠣処理場にて)

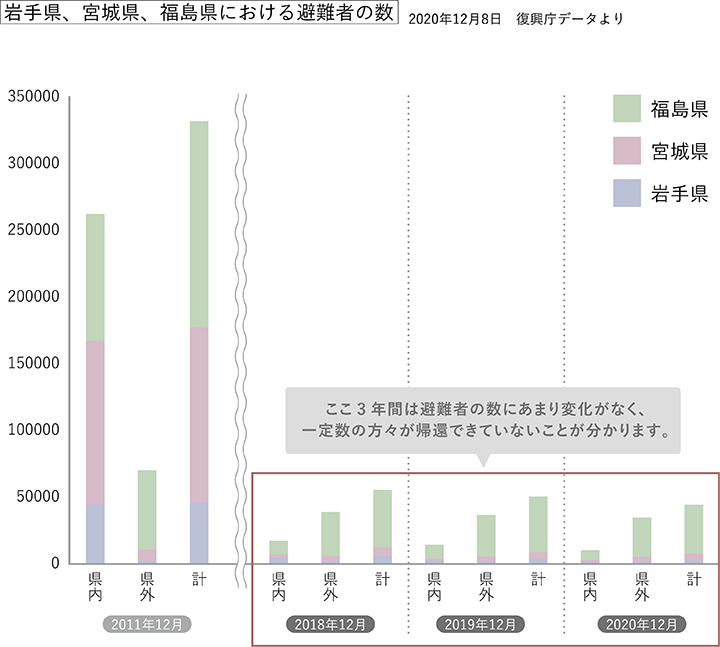

東日本大震災から10年。被災地は、復興が進んでいるかのようですが、震災前とはまだ程遠い状況です。

3.11から10年が経過した現在も40,000人を超える方々が自宅に帰還できず、避難生活を余儀なくされています。

被災地や生産物に対する風評被害も、いまだに続いていると被災地の人々は感じています。

また、2021年2月13日。被災地は再び大きな余震に襲われました。

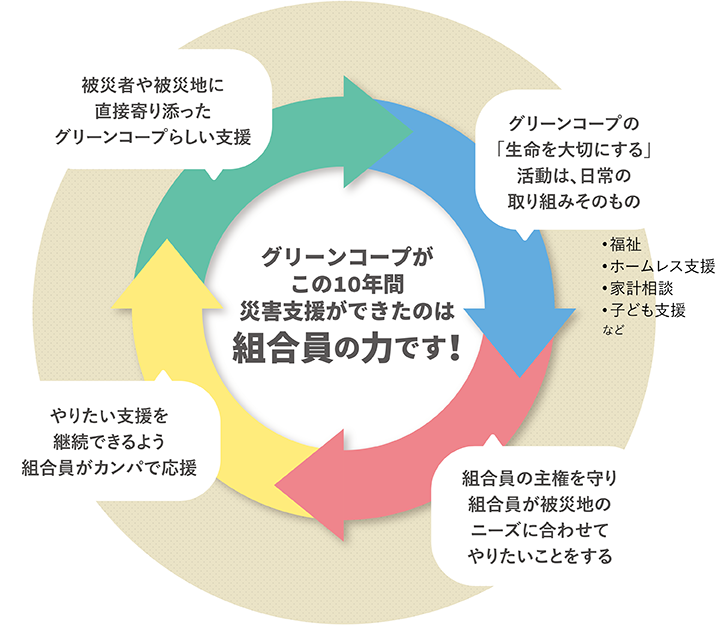

グリーンコープがこの10年間、災害支援ができたのは組合員の力です

①グリーンコープは「生命(いのち)を大切にする」生協です。人が暮らす地域を大切にして行ってきた普段の活動が支援活動に活かされます。(福祉・ホームレス支援・家計相談・子ども支援など)

②グリーンコープの支援活動は、グリーンコープの日常の取り組みそのものです。

③組合員の主権が守られ、被災地のニーズに合わせて、組合員が活動に関われる環境があります。

④支援活動を継続できるよう、組合員がカンパを寄せて応援してくれています。その結果、被災者や被災地に寄り添ったグリーンコープらしい支援ができています。