2019年秋、グリーンコープはゲノム編集食品・作物の規制と表示を求める署名を組合員に呼びかけ、75,063筆が集まりました。

その署名を持って2020年1月30日に東京の衆議院第一議員会館で開かれた「署名提出院内学習会」に9人の組合員が参加し、全国の仲間が集めた署名と合わせて365,173筆を、厚生労働省、農林水産省、環境省、消費者庁の担当者へ手渡しました。グリーンコープの組合員は、「子どもたちの生命 (いのち)を未来につなぐためには、今ここで私たちが大人の責任として声をあげなければならないと強く思っています」と訴えました。

<記事を読む>

日本では、DNAを切断するだけのゲノム編集食品は規制の対象外となり、安全性の評価や食品表示がないまま食卓にのぼることになりました。このことに多くの問題や危険性があると考え、2019年秋、グリーンコープはゲノム編集食品の規制と表示を求める署名運動を全国の仲間とともに行いました。署名を呼びかけるために、組合員はゲノム編集食品の問題についての資料やグッズを作るなど、工夫を凝らして伝えました。各生協から7万筆以上の署名が集まりました。 <記事を読む>

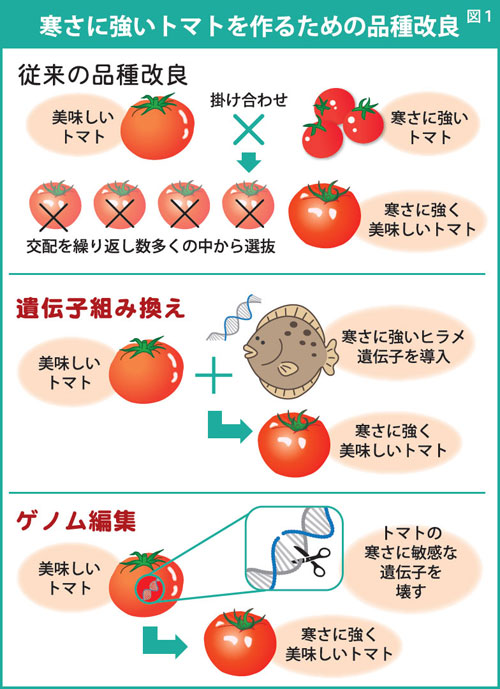

グリーンコープはこれまで安全性に不安のある遺伝子組み換え作物(GMO)に反対の立場を貫いてきました。現在、これまでの遺伝子組み換え技術よりも簡単で、より正確に遺伝子を改変できるゲノム編集技術が研究者の間で普及し、その技術によって作られた作物や動物が開発されています。

しかも、その安全性の評価や食品表示はされないまま、市場に出回ろうとしています。私たち消費者は食べたくなくても避けられない状況になっています。

ふくおかで開催された学習会の内容をもとに、ゲノム編集とはどんなものか、そして、何が問題なのかを考えます。

<記事を読む>

グリーンコープは安全性が確認されていない遺伝子組み換え(GM)作物が広がることに危機感を持ち、1997年からGM作物・食品に反対する運動を始めました。

その後、毎年全国の仲間と共に自生GMナタネ汚染調査活動を行っており、6月には調査活動の報告・学習会を開催しました。あわせて、7月の全国調査報告会の様子も報告します。

<記事を読む>

2018年3月、戦後日本の食を支えてきたコメ、麦、大豆の種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が廃止されました。種子法は、優良品種の選定や、その原種および一般種子の生産と安定供給に都道府県が責任を持ち、良質の種子の管理供給をするという法律です。種子法廃止がもたらす意味と遺伝子組み換え問題への影響について知るために、2018年度種子法学習会が開催されました。

<記事を読む>

グリーンコープは、30周年を迎えるにあたり、安心・安全な食べものを提供する生活協同組合として、改めて「GM作物に警鐘を鳴らし、広く組合員内外に伝えていく」ことを提起。海外でGM問題に取り組むジェフリー・M・スミスさんとゼン・ハニーカットさんを講師に、映画会・講演会を開催しました。

2018年11月、ジェフリー・M・スミスさんを招いて、ひろしま、やまぐち、ふくおか、おおいたの各単協が講演会を開催しました。11月20日、やまぐちが下関市で開催した映画上映会と講演会の報告を掲載しています。 <記事を読む>

ジェフリー・M・スミスさん

ふくおかは、2018年12月17日、米国で遺伝子組み換え作物(GMO)に反対する母親の会「Moms Across America」代表のゼン・ハニーカットさんを招いて講演会を開催しました。ゼンさんは、参加した組合員に「母親たちがGM作物で食べものの安全が脅かされている現状を変えていこう」と力強く呼びかけました。

<記事を読む>

ゼン・ハニーカットさん

グリーンコープは、non-GM(遺伝子組み換えでない)トウモロコシを安定的に確保するため、産直畜産物の主飼料のトウモロコシを輸入している米国を訪れ、組合員の願いを生産者や関係団体に直接伝える取り組みを2014年から行っています。また、国の関係機関と意見交換をした「2018年遺伝子組み換えナタネ自生調査院内学習会」の報告も掲載しています。

<記事を読む>

種子会社パイオニア社の実験圃場で

米国で遺伝子組み換え作物(GMO)に反対する母親の会「Moms Across America」代表のゼン・ハニーカットさんが来日され、福岡市と岡山市で講演会を開催しました。米国の子どもたちのGMOによる健康被害と、子どもたちの健康を守るために一人ひとりができることをやれば社会を変えていけると、力強く報告していただきました。 <記事を読む>

ゼン・ハニーカットさん

遺伝子組み換え(GM)を巡る問題点と、米国におけるGM反対運動、グリーンコープがこれからどのようにGM反対運動に取り組んでいくかについて紹介しています。また、2016年10月の「GMナタネ自生調査報告 院内学習会」や2016年9月の「米国産PHF/non-GMトウモロコシ現地視察報告」も掲載しています。 <記事を読む>

米国産PHF/non-GMトウモロコシ 現地視察のようす

グリーンコープは、「安心・安全な食べものを脅かす遺伝子組み換え作物(GMO)に警鐘を鳴らし、広く組合員内外に伝えていく」ことを提起したいと、2016年2月22日、「遺伝子組み換えルーレット -私たちの生命(いのち)のギャンブル-」の映画会と講演会を開催しました。 <記事を読む>

映画会と講演会で来日した 映画監督のジェフリー・M・スミス氏

日本では食用油の原料として年間約200万トンの西洋ナタネ(キャノーラ)を輸入しており、その82%はカナダからのGMナタネです。

輸入ナタネ種子の飛散によるGMナタネの自生が日本各地で確認されたことを受け、2005年春グリーンコープは、輸入GMナタネが風媒や虫媒によって交雑し広範囲にGM汚染が広がってしまうことを懸念して、フィールド調査を開始。結果、ナタネの水揚げ港でもある博多港周辺にGMナタネが自生していることがわかりました。

以降毎年自生GMナタネの調査が行われ、多くの組合員が参加しての市民による監視活動として定着しています。

各県のグリーンコープ生協ではGM汚染を食い止めるために、地方自治体に要望書や意見書を提出、製油会社に対しては輸入ナタネ種子の飛散防止対策や自生GMナタネの刈り取りを求めてきました。

グリーンコープ生協ふくおかは「GMナタネ抜き取り隊」に取り組んでいます。

グリーンコープでは2005年から自生GMナタネの調査活動に取り組んでいます。調査箇所の福岡市の博多港周辺でGMナタネの検出が毎年続き、汚染の広がりが懸念されています。少しでもGMナタネの広がりを防ごうと、ふくおかでは2009年11月から、直接引き抜いていく取り組みをはじめました。

博多港周辺で抜き取り活動をする グリーンコープ生協ふくおかの組合員

生産者、消費者、食に関わる事業者と地域のGM問題の実態について共有しながら、関心を持つ人を増やし、自分たちのできることを考え行動していくために、2012年10月6日、「食と農を考える市民の会・福岡」が設立されました。グリーンコープ生協ふくおかは、「食と農を考える市民の会・福岡」とともに、自生GMナタネの抜き取り活動を行っています。

宮崎大学では、2010年8月から遺伝子組み換え綿の実験栽培が行われています。 グリーンコープの各生協では、2010年12月から、この綿の実験栽培の中止を求める署名運動に取り組みました。

2011年3月末までに他団体から届けられたものも含め、170万人近くの署名が集まりました。

| 宮崎県宛 | 宮崎大学宛 | |

|---|---|---|

| 個人署名 | 73,050筆 | 71,964筆 |

| 団体署名 | 962団体 1,615,483人 |

975団体 1,662,813人 |

宮崎大学での遺伝子組み換え綿の栽培中止を求める

署名集約結果(2011年4月18日提出分)

4月18日、グリーンコープ生協みやざきと綾町のグリーンコープの産直生産者で構成する 「ストップGMO宮崎連絡会(※)」は、「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」と共に、全国から 集まった署名を宮崎大学と宮崎県に提出しました。

宮崎大学へ署名提出に向かうストップGMO宮崎連絡会と

遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンのメンバー

署名に対して、宮崎大学は研究を続ける意向を表明。加えて、試験栽培は1年の予定でしたが、データがうまくとれなかったため、2年目も実施することにしたという住民説明会が行われました。ストップGMO宮崎連絡会は、これからも実験栽培を注意深く見守り活動していきます。

※ストップGMO宮崎連絡会

宮崎大学での遺伝子組み換え綿栽培実験に反対するため、2009年に綾町で開催されたGMOフリーゾーン全国交流集会の実行委員会を母体に、 綾町、JA綾町、グリーンコープ産直生産者の綾豚会、綾菜会とグリーンコープ生協みやざきで「宮崎県でGM作物を栽培しない、させない」ことをめざして 、2010年10月に設立された。

遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンとともにGMOフリーゾーンを全国に広げる取り組みをしています。

◆ GMOフリーゾーン(遺伝子組み換え作物拒否地域)運動のすすめ(外部リンク)

(「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」ホームページより)

遺伝子組み換え作物を作らない地域を広げるGMOフリーゾーンの全国交流集会が行われています

GMOフリーゾーンの取り組みは世界的な反GM運動の一つとして各国の自治体で広がりを見せています。2005年滋賀県高島町での集会を皮切りに、日本でも徐々に広がりをみせています。

宮崎県綾町の「GMOフリー宣言」看板

食と農から生物多様性を考える市民ネットワークとともに、COP11(生物多様性条約締約国会議)とMOP7(カルタヘナ議定書締約国会議)へ向けた遺伝子組み換え生物をめぐる反対の取り組みをしています。

「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」主催で「国際生物多様性の日」の記念シンポジウムが開催されました。

2014年秋に韓国で開催される「カルタヘナ議定書締約国会議(MOP7)に向けて、遺伝子組換生物(GMO)に反対する日本と韓国の市民団体が集会を開催しました。

「国際生物多様性の日」(5月22日)に向けた記念イベントとして、食農市民ネット主催で、生物多様性の観点からGM作物について考えるシンポジウムが開催されました。

2012年10月インドのハイデラバードで開催されたMOP6を受け、12月1日「MOP6報告会」が開催され、GMをめぐる世界と日本の情勢について共有しました。 11月19日には、食農市民ネットの活動報告を兼ねた共同体理事会主催の学習会「食と農から生物多様性を考える」が開催されました。

2012年10月6日には、生産者、消費者、食に関わる事業者と地域のGM問題の実態について共有しながら、関心を持つ人を増やし、自分たちのできることを考え行動していくために、「食と農を考える市民の会・福岡」が設立されました。

2011年6月11日名古屋市にて「MOP5市民ネット」の解散集会と「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」 (食農市民ネット)の設立総会が開催されました。 解散集会では、「MOP5市民ネット」の成果について評価し、継続組織の設立を採択。今後は国内法の改正や整備をすすめるために、GM生物による被害を明らかにし、政府に政策の見直しを求めていく組織として、新たに「食農市民ネット」を設立しました。

2010年12月14日、MOP5主催で、「遺伝子組み換え生物をめぐる国際会議報告集会」が開催されました。 2010年10月に名古屋で行われたCOP10とMOP5の成果と課題が共有化されました。日本の国内法を改正し、実効性のあるものにしていくための働きかけや、2年後の「補足議定書MOP1」に向けた今後の取り組みについても話し合われました。

名古屋で行われたCOP10、MOP5に向けて、MOP5市民ネットは、2010年10月10日に「生物の多様性は素晴らしい・祝おう」をコンセプトにプレイベントを行いました。翌11日には、GMと生物多様性に関するフォーラムを行いました。

COP10、MOP5まで100日前集会が、2010年7月3日に開催されました。

MOP5市民ネット(食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク)をGMに反対する全国の仲間とたちあげました。2010年名古屋市で開催される国際会議、COP10、MOP5に照準を合わせ、世界の消費者・農家とともに食と農を自分たちの手に取り戻し、生物多様性を守ることを目的に設立されました。GM生物が及ぼす影響を広く知らせ、生態系、種、遺伝子という視点から、国際条約の実効性や国内法の充実などを実現する取り組みを行っています。