連合会 商品おすすめ委員会の「2024年度りんご博士・みかん博士養成講座」の報告です

2024年度りんご博士・みかん博士養成講座

日 時:2024年5月8日(水)10:30~15:00

場 所:博多バスターミナル9階

参加者:りんご生産者・農協職員 8名

みかん生産者 5名

組合員 54名

連合会農産部職員事務局 4名

連合会ワーカーズ 1名

共同体組合員事務局 6名

78名

<はじめに>

連合会商品おすすめ委員会では、毎年5月に秋の早期予約りんご・みかんの取り組みに向けて「りんご博士・みかん博士養成講座」を開催しています。今年度も産直りんご生産者と産直みかん生産者を講師に迎え、栽培から収穫、出荷までの様子などのお話を聞きました。

また、多くの組合員へ生産者のこだわりや安心・安全なりんご・みかんであることを伝えるために、定期予約の大切さを学び、各生協で活かせるように交流を行っています。

今年度の「りんご博士・みかん博士養成講座」について、ご紹介します。

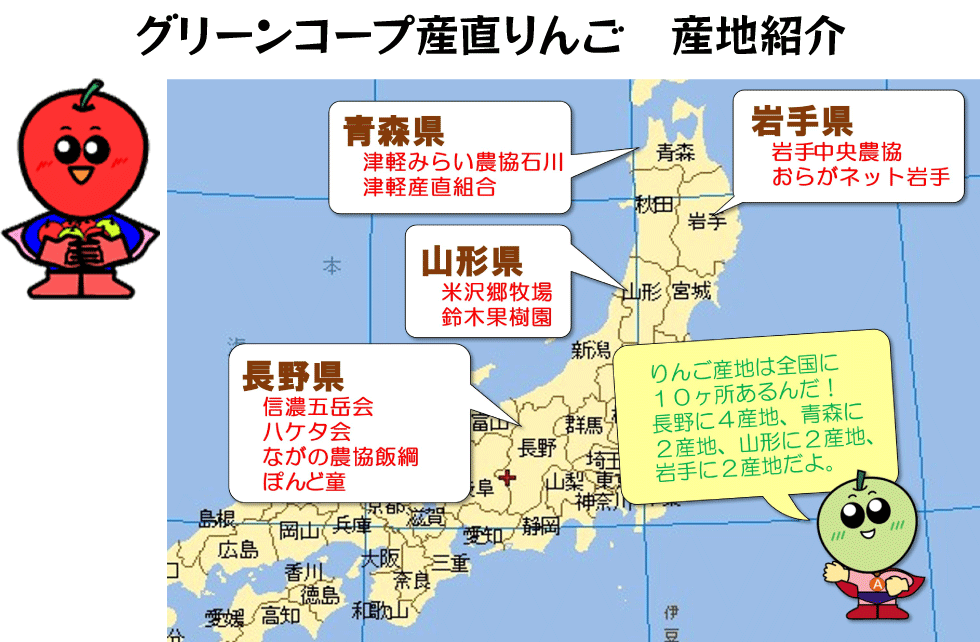

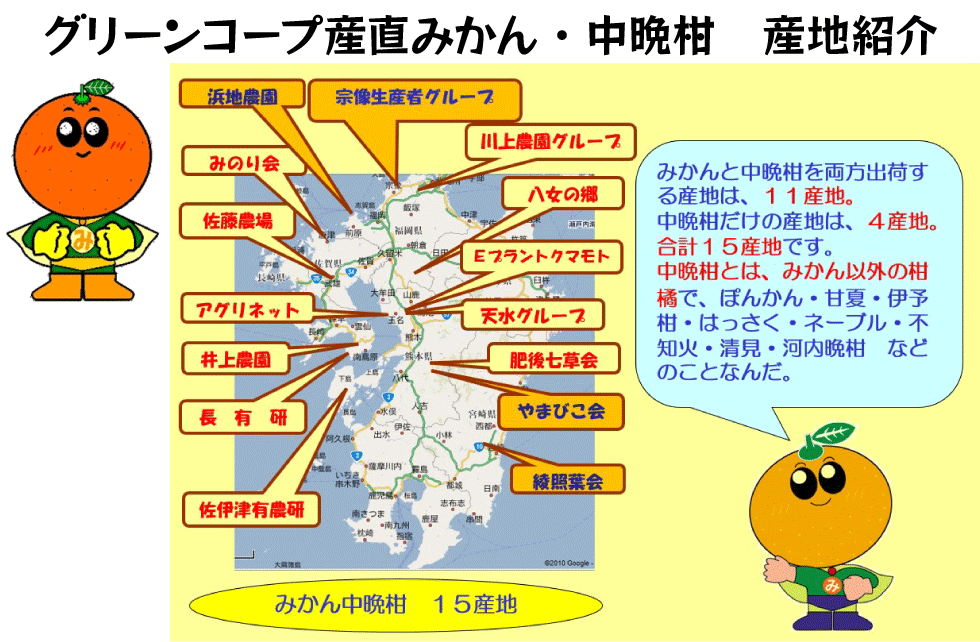

はじめに連合会農産部職員より、「りんご・みかんの取り組みについて~これまでの歩みとおもちゃのカンヅメについて~」を説明しました。

りんご生産者とみかん生産者より、現時点での発育状況や年間をとおした栽培の様子など、パワーポイントや動画を交えて、詳しくお聞きしました。

<生産者のお話>

例年、りんごの花は5月初旬から中旬にかけて満開になるが、今年の長野県は例年より2週間早い4月下旬に満開を迎えました。りんごの花が咲く1週間の間に受粉の作業があります。りんごは他家受粉で、マメコバチによる受粉や人工授粉をしていますが、開花した際に気温が下がるとマメコバチが飛ばなかったり、マメコバチが減っていたり苦労しています。人工授粉がうまくいかないと、傾いたりんごになったり、遅霜や雨の影響で表面に傷がつき、サビがついたようになったり、見栄えが悪いりんごになります。冬は凍霜害を防ぐため、防霜ファンを回すこともあります。また草刈り作業は、乗用や手動の草刈り機を使っていますが、傾斜がきつい斜面での作業や夏の暑い時期は特に大変です。りんごの色づきをよくするために、りんごのまわりの葉を落としたり、陽当たりがよくないりんごの面に陽を当てる「玉まわし」作業も大変です。収穫するりんごは、はさみを使わないで1個1個丁寧に手で収穫しています。

農薬を使えば簡単に防虫できますが、第一に毎日農園で作業する自分の家族の健康を考え、まずは木を健康にすること、土作りを見直して葉を健康にし、木に栄養を吸わせるようにしたら葉に虫がつきにくくなりました。徐々に農薬を減らしていくと、りんごの味がとてもよくなりました。

組合員のみなさんから予約注文をいただくことで、市場に左右されることなく完熟するまで木に生らし、一番おいしいタイミングで組合員のみなさんへお届けすることができます。安心してりんごの栽培に取り組むことができ、安定経営にもつながります。

<生産者のお話>

グリーンコープのみかん・中晩柑は、除草剤や環境ホルモン、発ガン性の疑いのある農薬、腐敗防止剤、摘果剤を使用しません。(河内晩柑のみ、一部、落下防止剤を使用しています。)また、誰が栽培しているかが分かります。

おいしいみかん・中晩柑を栽培するための肥料はとても重要で、化学肥料を排除しています。そして手作業で摘果を行い、果実を大きくします。除草剤を使わないため、夏場の草刈りはとても大変な作業です。

最低限の防除しか行わないため、雨が多い時や気温が高いとみかんの病気や害虫も多くなってしまいますが、組合員のみなさんへ安心・安全なみかんを届けられるように、日々作業をがんばっています。

交流会の様子

グループに分かれて生産者を囲み、昼食交流を行いました。各グループ、生産者と楽しく交流しました。

- <Q&Aを一部紹介します>

りんごについて

りんごについて

- Q.今年の作柄状況はどうか。

- A.長野県の場合は、今のところ凍霜害は出ていない。ただ、暑さでマメコバチが飛んでいないので受粉の心配があるが、今年は収量が増えると考えている。昨年の高温が影響しているのか、青森県弘前市管内では園地によりばらつきがあるが、花芽が少なく、主力のふじの実なりが少ない様子である。(りんご生産者)

- Q.届いたりんごは、箱に入れたままにしているが、どんな保存方法がよいか。

- A.りんごの最適な貯蔵温度は0度である。野菜室での保管は温度が高いので、冷蔵庫での保管がよい。一番よいのは、届いたら早めに食べていただきたい。(りんご生産者)

みかんについて

みかんについて

- Q.今年の作柄状況はどうか。

- A.昨年はどの品種も概ね大豊作で、多くの予約をいただいた。今年は、春先の天候不順もあり、花が少なく早生品種は特に少なくなる可能性がある。(みかん生産者)

- Q.中晩柑リレーで、旬ではないものが届くかもしれないので注文を躊躇している。

- A.生産者と農産部で話し合い、一番おいしい時期に出荷できるようにしている。基本的に中晩柑は収穫後、一旦貯蔵してから出荷している。その年の天候などにより、中晩柑の味(酸が高いなど)も違ってくる。(みかん生産者)

- Q.届いたみかんは、どのように保管したらいいか。

- A.ヘタを下に向けておくと蒸散を防げると聞いたことがある。(みかん生産者)

<単協からのアピールの様子>

<おわりのあいさつ>

昨年は凍霜害や収穫前の自然落果などがありました。年々厳しくなる地球温暖化で、暑さや寒さに負けず、日々の作業の中、安心・安全でおいしい産直りんごや産直みかんを届けていただき、ありがとうございました。

2024年度も、りんご・みかんの早期予約の取り組みが始まります。家族が食べるりんごやみかんを誰が作っているのか、箱を開けると甘い香りとともに生産者のお顔を思い浮かべます。

私たちが早期予約することが大切だと考えます。ぜひ、予約をして食べて、生産者を応援していきましょう。

今年度も、オールグリーンコープで、思いを一つにして盛り上げていきましょう。

<生産者と一緒に集合写真!>

- <参加者の感想>

-

りんご

りんご

- ・「ネオニコチノイド」を使用しないために、土作り・葉作りをしっかりされているお話にとても感動しました。一つのりんごを作るのはとても大変で、私たちが気軽に手にできることに感謝して食べないといけないと思いました。

- ・ネオニコチノイドのお話が一番心に残りました。どうしたら農薬を使わずに済むか、土作りをしていかに木に栄養を入れていくかなどの発想に驚きました。

- ・私たちが安心・安全でおいしいりんごが食べられるのは、生産者のみなさんが減農薬栽培やネオニコフリーに取り組まれているおかげだと実感しました。

- ・地球温暖化がすすんでいる影響か、栽培の難しさが増している現状や市場価格が上がっている現状を伺い、手元に届く産直りんごの貴重さを改めて実感しました。

みかん

みかん

- ・2月の暖かさが花の開花に影響したことが心配ですが、生産者の方が前向きに生産されている話を聞き、「早期予約を多くの組合員にすすめよう!」と強く感じました。

- ・ここ数年の異常気象や病害虫、鳥獣害への対策、年間をとおして多くの作業があることなどを知り、貴重な産直みかんが食べられることに感謝の気持ちでいっぱいです。

- ・除草剤、摘果剤、腐敗防止剤は使用しないと聞いても実際に何が大変なのか、ピンときていませんでしたが、夏場の草刈りや手作業での摘果などは重労働で、せっかく出荷できるまで実っても、雨により傷みやカビの発生など、私たちの手元に届くまでに、たくさんの難関を越えてきているのだと理解できました。

- ・1本の木が成長し、採算が合うようになるまでに10年近くかかること、その間も摘果作業や急傾斜地での草刈りなど、毎日の作業に大変されている様子がわかりました。

<おわりに>

りんご生産者とみかん生産者、各単協の組合員やワーカーズ、職員の計78名が参加し、産地紹介や学習会・交流会を行いました。生産者によるお話では、「除草剤を使用しないため草刈りは本当に大変だが、猛暑の中でも欠かせない大切な作業」と言われていました。また、春先の遅霜の被害でりんごの結実が激減したにも関わらず、猛暑により木にもダメージを与え、収穫前のりんごが自然落下した被害などをお聞きしました。越冬できなかった害虫も暖冬により2世代、3世代と増殖するため、農薬の散布時期の見極めが難しくなっているそうです。地球温暖化がすすむ中、減農薬で栽培する厳しさをひしひしと感じました。各単協での昨年の取り組み報告や、今年度の意気込みを共有しました。早期予約することで、組合員は確実に手元に届き、生産者は出荷が見込めることで安定して生産に取り組めます。顔と顔の見える産直関係だからこそできる産直りんご・産直みかんは、一番おいしい時期まで木に生らしておくことができます。

組合員の願う安心・安全な産直りんご・産直みかんを毎年届けてくださる生産者への感謝の気持ちとともに、早期予約の重要性を実感し、皆が主体となって利用していこうと意志一致しました。

連合会商品おすすめ委員会

2024年9月26日

グリーンコープ生活協同組合連合会

グリーンコープ生活協同組合連合会