連合会 商品おすすめ委員会の「2024年度 津軽みらい農協石川、津軽産直組合視察・交流」の報告です

2024年度 津軽みらい農協石川、津軽産直組合視察・交流

日 時:2024年10月10日(木)~12日(土)

視察先:青森県

取扱商品:津軽みらい農協石川:りんご

津軽産直組合:りんご、ごぼう、りんごジュース

主 催:連合会商品おすすめ委員会

参加者:組合員 5名、同行事務局 2名

グリーンコープにはたくさんの産直産地があり、組合員が産地に出向き視察・交流をしたり、生産者に来訪いただいたりして交流を行い「生産者との顔の見える関係」を大切にしています。

10月に青森県にあるりんごの産直産地、「津軽みらい農協石川」と「津軽産直組合」を訪問し、圃場の視察および生産者との交流を行ってきました。その様子を紹介します。

【産直産地の紹介】

津軽みらい農協石川

1991年の台風19号で壊滅的な被害をうけた産地を支援するための落果りんごの企画や支援金の取り組み等をきっかけに、産直取り引きが始まりました。長年、農協全体で環境にやさしいりんご作りをしている産地です。2007年9月に減農薬部会が立ち上がり、部会の名称については、ちょうど産地を訪問していたグリーンコープの組合員の意向も反映させ、「いしかわあっぷる☆スターズ」となりました。2013年の台風被害では組合員にカンパを募り義援金をお届けし、また2014年のひょうの被害では7割ものりんごに傷がついたためひょう害果の企画を行い、支援金も贈呈しました。さらに2021年には季節外れの低温と遅霜でりんごの生産量が激減したため、組合員カンパに取り組み、支援金をお届けしました。

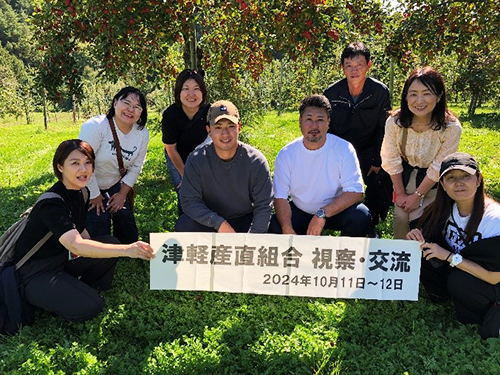

津軽産直組合

2021年の凍霜害と、減農薬栽培のりんご生産者の縮小により、生産者を探していて出会いました。積極的にネオニコチノイド系農薬不使用のりんご栽培に取り組んでおり、2022年より取り引きを開始しました。木本来の生命力を最大限に生かすための最適な土作りや管理、極力農薬に頼らず育てた強い根や葉から栄養が吸収できる栽培を行っています。

津軽産直組合のみなさんと

【10月10日(木)】

*津軽みらい農協石川の選果場を視察し、交流会を行いました。中に入ると、りんごの甘い香りに包まれました。

センサーで瞬時に大きさ、色、糖度、内部異常を感知し、仕分けしてくれる自動選果機を導入されています。

最後は人の手で、一つひとつ丁寧に箱詰めされていました。

CA貯蔵施設は気密性の高い貯蔵庫で、空気組成を調整してりんごを休眠状態にすることで、りんごが通年食べられるように保存します。無酸素状態にし、庫内をりんごでいっぱいにしたら、品質を確認する以外は密閉状態です。

グリーンコープ生協ふくおか 谷

組合員からのメッセージをお渡ししました。

交流会では、りんごの生育状況などをお聞きました。例年よりも気温が4~5℃高く、暑すぎてりんごが日焼けし加工用になるものや落果してしまうこと、害虫の防除に苦労したことなど、会ってお話を聞くことで、日々の大変な様子がしっかりと伝わってきました。生産者のみなさんのりんごに対する愛情もたくさん感じることができました。

【10月11日(金)】

*午前は「津軽みらい農協石川いしかわあっぷる☆スターズ」の圃場を視察し、交流しました。

<小田桐さんの圃場>

今年の出来は例年並みだが、一部の園地では、花が全然咲かなかったそうです。

りんごの木は、植えて5年目でようやく1箱分位の実をつけ、7年目位からようやく出荷出来る様になります。10年未満の若い木は、木が元気過ぎて収量が安定しないと言われていました。近年、ひどい日焼けやカイガラムシの被害が目立ち、腐乱病は手遅れになると畑全体が壊滅するそうです。減農薬で取り組むだけでも病害虫のリスクが高いのに、近年の異常気象が追い打ちをかけていて、切実な状況を感じました。無事に私たちの手元に届く事を祈るような思いで園地を後にしました。

グリーンコープ生協ふくしま 押山

<工藤(真)さんの圃場>

工藤(真)さんは、りんご生産者二代目で家族で協力して摘果や草刈り、葉摘みを行われています。青森県南西部にある弘前市は、岩木山を望む津軽平野に広がり、標高50m~70mにある傾斜地で、2haの園地にふじ・ジョナゴールド・シナノゴールド等を栽培しています。「傾斜地なので、草刈り作業も命がけです」と言われていました。ふじは、昨年の猛暑の影響で実なりが少ないそうで、鳥害やねずみの対策として、カラスの模型を吊り下げ、フクロウの巣箱を設置されていました。「まだフクロウは棲家にしていない」と笑顔で話す姿が印象的でした。

グリーンコープ生協おおいた 山下

<工藤(貞)さんの圃場>

「元々、田んぼだった土地にりんごを植えたので樹勢が良い」との言葉どおり、たくさんの枝が広がり、りんごが実っていました。木の根元に生える雑草は、放っておくと1mにもなることがあるそうです。広い園地を見渡すと、ほぼ手作業で行われる除草の大変さが伝わってきました。受精時に活躍するマメコバチの巣もありましたが、気候の変化により、花が咲く時期に飛ばないことや、暑さで死んでしまうことなど、これまでどおりにいかない様子も伺えました。

グリーンコープ生協ふくおか 西本

*午後は「津軽産直組合」の生産者の圃場を視察し、交流しました。

<斉藤(充)さんの圃場>

斉藤(充)さん(左)と津軽産直組合代表の斉藤(篤)さん(右)

6haの圃場で、きおう、未希ライフ、津軽、紅玉、ジョナゴールド、北斗、王林、ふじの8種類を栽培されています。ふじは、昨年の猛暑の影響で2~3割減、あとの品種は例年どおりの収穫とのことです。紅玉は、主にアップルパイなどの加工用として食べられますが、生でもとても美味しかったです。ジョナゴールドは、立派な実をたくさんつけていました。刈った草がそのまま置かれた土壌は、ふかふかでとても柔らかかったです。

グリーンコープ生協(島根) 小田

<木村さんの圃場>

先代のお父さんから6haの園地を引き継いで、7割がふじを、3割が紅玉・シナノゴールド・シナノスイート・王林等を育てています。※新わい化栽培(高密植栽培)で生育しているシナノゴールドを見ただけで、几帳面な性格が伺えました。青りんごは完熟すると青から黄色になるそうで、実の熟成度の見分け方を教えていただきました。腐乱病の幹を保護している枝先は葉が黄色く枯れそうでした。最後の力を実に授けるように、とても甘い実だそうです。樹の宿命を感じました。

グリーンコープ生協おおいた 山下

【10月12日(土)】

*弘前市にある「津軽産直組合」生産者の圃場を視察し、交流しました。

<津軽産直ファーム>

代表取締役 工藤さん

昨年まで、津軽産直組合の職員をしていた工藤さんが、法人として津軽産直ファームを立ち上げ、後継者のいない生産者や近隣で、これからを相談しながら今後を見据えた取り組みを開始されました。2024年4月より、100aの園地に苗木を80cm~1m間隔で定植する※新わい化栽培(高密植栽培)に転換しています。摘果や葉摘みなどの作業をマニュアル化して、シルバー人材や障がい者雇用で均一化し、効率的な栽培地に替えていく計画などを話していただきました。

グリーンコープ生協おおいた 山下

<斉藤(篤)さんの圃場>

2021年から取り引きを開始しました。お父さんの代から減農薬栽培をされています。ゆくゆくは後継者の息子さんが担っていく圃場です。まだまだ元気な木ですが、ここも切り倒して、「農地を守る、農家を守る、若い世代へ、未来へつなぐ」を掲げ、わい化栽培から※新わい化栽培(高密植栽培)のりんご畑への転換を計画されています。

グリーンコープ生協ふくおか 谷

斉藤(優)さんと斉藤(篤)さん親子

※新わい化栽培(高密植栽培)

従来のわい化栽培よりもさらにコンパクトな低樹高な小型樹。最大の特徴は、密植栽培での省力化、早期多収。小型樹なので、より多くのりんごの樹を植えるので、通常6~7年で収穫量が上がるところ、4~5年で多収量となる。

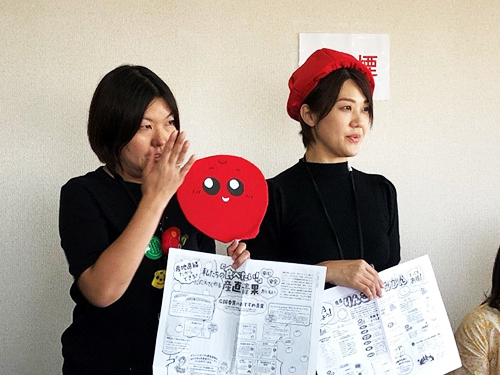

*圃場視察の後は、津軽産直組合の事務所2階で昼食交流をしました。

交流会では、生産者からりんごの生育や収穫の状況などのお話を伺ったりしました。組合員からは、単協での早期予約の取り組みの様子などを報告しました。

*昼食交流の後は、事務所1階の選果場を視察しました。

選果場では、従業員のみなさんがテキパキと作業をすすめられていました。20レーンある作業場では、選別されたりんごがレーンに溜まってきたら、気づいた人が手伝うなど、連携が取れている作業の様子を拝見しました。

将来的には、AI技術を導入し、誰でも作業ができる職場を目指されているそうです。人手不足の解消や、効率化重視で次世代に継承できる安定した農業を目指す熱意が伝わってきました。未来の農業の姿を想像させられる視察となりました。

グリーンコープ生協ふくおか 西本

<視察を終えて>

青森県の津軽富士と言われる岩木山が大地に両手を広げるように津軽平野が広がり、見渡す限りりんご畑が続いていました。日本一のりんご産地である青森県でも、減農薬栽培やネオニコチノイド系農薬を使わずに栽培している生産者はほんのわずかです。その貴重な産直りんごは、年々病害虫や高温障害によって、栽培がとても難しくなっており、昨年から続く猛暑でふじが2~3割減と言われていました。津軽産直組合では、新わい化栽培という一定間隔で苗樹を定植させ、1本から約20kg収穫を見込む栽培方法を確立させれば、未来に残るりんご産地になるだろうと新たな取り組みを始めていました。若手農家が連帯し合うことや、後継者のいない圃場は法人化した産直ファームにすることで生産者を二分化し、未来の厳しい農業を守っていこうとされていました。減農薬栽培の大変貴重なりんごを届けてくださっていることへの感謝を決して忘れず、これからも利用普及に取り組み、産直りんごを応援していきます。

連合会商品おすすめ委員会

2024年12月25日

グリーンコープ生活協同組合連合会

グリーンコープ生活協同組合連合会