連合会 商品おすすめ委員会の「2024年度 米沢郷牧場との視察・交流」の報告です

2024年度 米沢郷牧場との視察・交流

日 時:2024年9月25日(水)~27日(金)

主 催:連合会商品おすすめ委員会

視察先:米沢郷牧場(山形県置賜郡高畠町)

参加者:組合員 8名、同行事務局 2名

●米沢郷牧場の取扱商品

サクランボ、ラ・フランス、ミニトマト、りんご、米、米沢郷牧場の玄米もち、生もちや加工品(とんぼのめぐみのおせんべい)の原料(米)など。

<はじめに>

グリーンコープでは、産地に出かけ視察・交流を行う取り組みや産地から生産者に来ていただいて委員会や単協で交流を行う取り組みを開催しています。米沢郷牧場とは、1994年の米の取引開始より、視察・交流を継続してきました。

今年度は、産地に出向き、産地の様子、生産状況、そして自然循環型農業をすすめている生産者の姿勢について理解を深め、そこで生産されているサクランボ、ラ・フランスや米、りんごなどの利用普及に役立つよう視察し、交流を行った様子を紹介します。

【9月25日(水)】

◆飼料工場の見学

靴底と手の消毒をしてから見学開始です。

米ぬかとBM活性水を混ぜた菌体は乳酸菌が空気を嫌うため、袋に入れて発酵させます。

酸味があるぬか床のような自然の匂いがしました。

米沢郷牧場は鶏用の飼料工場を持っています。飼料を作って運ぶ方が飼料を購入するよりコスト的によいのはもちろんですが、手間はかかっても発酵させたエサを食べさせたいとの思いから発酵飼料を作るようになったそうです。

代表の伊藤さんの「鶏を育てていると、人間と同じで食べものが大切だと実感する」との言葉に、食べることを粗末にしてはいけないとの思いが伝わってきました。

◆滑津農場(鶏舎)見学

6万5千羽を飼育している開放型鶏舎。

向かいには道の駅がありますが、独特のにおいは感じられず、鳴き声も聞こえません。

飲み水にBM活性水を使うことでハエもいません。

◆リムジン牧場内の施設見学

BMWプラント

B(バクテリア)M(ミネラル)W(ウォーター)プラントとは、鶏の糞尿液を微生物によって処理し、BM活性水を作る施設です。震災前はリムジン牛を飼っていたのでリムジン牧場と呼ばれています。

鶏糞を微生物と花崗岩などの岩石で浄化処理してできるBM活性水は、ペットには薄めて飲ませると臭いが軽減されるそうです。(薬機法により、人が飲んでよいとは言えません)学習会で何度聞いても本当なのか信じられませんでしたが、だんだん透明になっている浄化槽を見て、納得しました。

グリーンコープ生協さが 野田

堆肥センター

敷地内に食肉用の鶏が飼われていましたが、とても静かで自然豊かな場所でした。BM活性水を飲んだり、BM堆肥は約40日かけて熟成、発酵させたものを米沢郷コンポストと呼んでいます。

グリーンコープ生協ふくしま 押山

【9月26日(木)】

◆清井さんの「ミニトマト」の圃場視察

米沢郷牧場で唯一のミニトマトの生産者清井さんの圃場では、ピーク時には朝の5時頃から1日200kgも収穫されています。トマトの苗が太くしっかりと伸び、その生命力を感じました。今年の収穫を終えていましたが、来シーズンのミニトマトは5月の連休後に植えるそうです。タンクに入れたBM活性水で水やりを行い、除草剤・化学合成肥料不使用で栽培されているミニトマトのおいしさに納得しました。

グリーンコープ生協おかやま 鐘築

◆横山さんの「サクランボ」と「ラ・フランス」の圃場視察

横山さんの圃場では、サクランボの木が130本位栽培されています。サクランボの出荷は6月中旬から7月初旬までですが、ここ数年は猛暑の影響によりサクランボに高温障害が出てしまい樹上でドライフルーツのように干からびてしまい、山形県全体で問題になっているそうです。

視察の日、樹はまだ葉をつけた状態で来年の為の栄養を蓄えている所でした。サクランボの栽培では、棚栽培が台風による雨風に強く、ほとんどの生産者がこの栽培をされています。

グリーンコープ生協ふくおか 小林

圃場には届いたばかりのBM堆肥

化学合成肥料と除草剤は使わず、樹木への防除も県の指定数の半分以下の特別栽培基準で大事に育てられたラ・フランスが、収穫を待っていました。

収穫後は一旦冷蔵庫に入れ、追熟度を揃えていると聞き、生産者がおいしい時期を見計らって収穫・出荷をされていることを知りました。

グリーンコープ生協ふくおか 小林

◆米沢郷餅加工工場

完成した商品はパックに入った状態で出てくるので、金属探知機でチェックします。

異物混入を防ぐための対策を徹底しているため、クレームが出たことはないそうです。

生もちの加工場では、美味しさの理由やこだわりについてお聞きしました。米沢郷牧場の玄米もちは、玄米に傷をつけずに約40時間水漬けして製造することで、プチプチとした食感が残り、玄米の美味しさがダイレクトに味わえます。市販品は数回ついただけで「杵つきもち」と呼ばれるそうですが、米沢郷牧場の生もちは約280回、玄米もちは約300回ついて製造されていました。伸びがあって美味しく、こんなにこだわりを持って製造されていると知り、「今年も注文しよう!」とカタログGREENに載るのがとても楽しみです。

グリーンコープ生協おおいた 田中

◆四釜さんの水田視察

四釜さんの水田では、コシヒカリとつや姫、ひとめぼれ、はえぬき、雪若丸などを作っています。肥料はもちろん米沢郷牧場で作ったBM堆肥を使用。この辺りは昔は湖だったところで、舟を使って収穫するほどの湿田でした。田んぼのあぜ道でみんな一緒にジャーンプ!!どれだけ柔らかいか体験してみました。揺れる揺れる!難しい環境の中、私たちのために頑張って下さっていることに感謝です!

グリーンコープかごしま生協 住澤

◆ファーマーズクラブ赤とんぼ 施設

「ファーマーズクラブ赤とんぼ」は“農家の自立”と“自然循環型農業”の実践を目指す組織です。お米を生産者、品種、栽培方法、圃場別にトレーサビリティ管理が完璧です。農業資材等や田植え機、コンバインなど機械施設の共同購入や、共有して使用することで効率を上げています。また、農業研修生を各地から受け入れ、同じ思いを持った仲間が全国に広がることで環境を守ることにもつながっていきます。

グリーンコープ生協ふくおか 谷

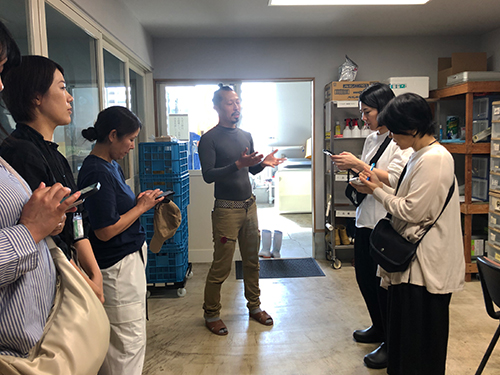

◆勉強会・交流 ファーマーズクラブ赤とんぼ 会議室

組合員からのメッセージをお渡ししました。

米沢郷牧場グループのみなさんと一緒に。

米沢郷牧場グループは(株)米沢郷牧場と(有)ファーマーズクラブ赤とんぼで成り立ち、家族農業で循環型農業の有畜複合経営を基本にしています。持続可能な農業で仲間を増やしていること、BMW生物活性水を利用した特長ある農業をされており、その様子や状況がわかりました。生産者と楽しく交流をしながら、近年の高温障害、有機の田んぼでの除草の仕方や生産での苦労を聞き、頭が下がりました。

グリーンコープやまぐち生協 福田

【9月27日(金)】

◆上村さんの「りんご」の圃場視察

りんごの木の下に生える野草のギシギシ。

九州で見かけるものよりも大きいです。

グリーンコープに「ふじ」を出荷している上村さんの圃場には、色づき始めたりんごがたわわに実っていました。ここ置賜盆地は、美味しい果物を作りやすい地域とされてきましたが、近年、夏が暑すぎることで収穫量が減っているそうです。害獣の被害も増え電柵が欠かせませんが、張りっぱなしというわけにはいかず、積雪の前には撤去作業があります。高齢の上村さんですが、お子さんが小さな頃から畑に連れて行き、後継者として育てられていました。子どもを遊ばせられる安全な畑でできたりんごは安心ですね。

グリーンコープ生協さが 野田

<視察を終えて>

コロナ禍もあり、2019年以来の視察・交流となりました。初日は、米沢郷牧場の自然循環型農業の中心となるBMWプラントと堆肥センターを視察しました。畜産で出る排泄物が土・水・大気・微生物の力で循環されている様子を、実際に見て学ぶことができました。2日目以降は、ミニトマトやサクランボ、ラ・フランス、水田、りんごなどBM堆肥やBM活性水を使った圃場を見学し、豊かな土壌とBM菌体が育む果物やお米を視察しました。直接顔と顔を合わせて生産者の思いをお聞きしたことで、生産者と消費者という枠を超え、心と心を繋ぐ交流になったと思います。また、玄米もちや生もちの加工場も見学し、生もちは約280回、玄米もちは約300回と加水せずに杵でついたこだわりのお餅だと知りました。一つひとつの商品に込められた生産者の思いを受け取り、利用普及につなげていきたいと強く思いました。

伊藤代表が言われていた「グリーンコープとは、『取り引き』ではなく、『取り組み』を一緒にしていきたい」との思いに共感し、これからも、自然循環型農業の一員としてBMW技術を学び、食べもの運動を広げていきたいと思います。

連合会商品おすすめ委員会

2025年2月3日

グリーンコープ生活協同組合連合会

グリーンコープ生活協同組合連合会